呼吸器センター

(呼吸器内科・呼吸器外科)

呼吸器の病気

- 肺がん

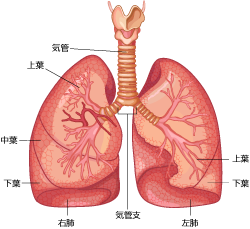

肺がんとは

肺がんは、気管支、肺胞などに存在する細胞が何らかの原因でがん化したものです。

がんは、もとの臓器を越えて、周囲へ広がる性質(浸潤)や、もとの臓器から離れたところに飛び火する性質(転移)を持っています。肺がんの原因は?

- 喫煙(ベンゼン化合物、ニトロソアミン、シアン化水素など)

- 大気汚染(アスベスト、クロム、ヒ素など)

- 遺伝的素因 など

肺がんの症状

- 咳

- 血痰

- 息苦しさ

- 胸の違和感(痛み)

- 無症状・・・・最多

検診が重要! 「早期発見・早期治療!」

肺がん検診について

医誠会健診センター 大阪市健診- 年1回

- 対象年齢:40歳以上

- 問診、胸部レントゲン撮影

- 喫煙状況によって、喀痰検査

(肺がん検診受診率は、約20~30%程度、50%以上の受診率目標。)

異常があれば、2次検査(胸部CT)へ。

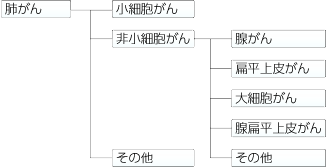

肺がんの種類

- 非小細胞肺がん・・・約85%

- 腺癌(せんがん)・・ 半数以上

扁平上皮癌(へんぺいじょうひがん) etc. - 小細胞肺がん・・・・・約15%

非小細胞肺がんと小細胞肺がんは治療法が異なります。

肺がんの治療法

手術 胸腔鏡(きょうくうきょう)手術が増加 抗癌剤による化学療法 がん細胞の増殖機構(細胞分裂)を標的とし作用 放射線治療 X線や他の高いエネルギーの放射線を肺やリンパ節に照射 分子標的治療薬による化学療法 がん細胞の各遺伝子変異を標的とし作用 免疫療法 がん細胞のPD-L1発現に応じて使用 まとめ

- 肺がんは身近な病気です。

- 自覚症状が少なく、早期発見が大切です。

- 集学的治療の進歩により、病状に応じて適切な治療ができるようになってきています。

- もし、肺がんと診断された場合、専門家の意見を踏まえ、現状を的確に判断し、前向きに、納得のいく治療を計画しましょう。

- 慢性呼吸不全

「慢性呼吸不全」とは?

「慢性呼吸不全」とは?肺の病気が進行すると、「大気中から酸素を体内に取り込み、体内で発生した二酸化炭素を大気中へ放出する」という肺本来の働きが出来なくなり、その結果二酸化炭素濃度が増加する「高二酸化炭素血症」や血液中の酸素濃度が低下する「低酸素血症」を生じてしまいます。 このような異常な状態を「呼吸不全」といい、このような状態が1ヶ月以上続くことを「慢性呼吸不全」といいます。

「高二酸化炭素血症」と「低酸素血症」の症状

「高二酸化炭素血症」は頭痛や振戦が起こり、「低酸素血症」は呼吸困難が起こります。

慢性呼吸不全を引き起こす肺の病気

「慢性呼吸不全を引き起こす肺の病気には慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺結核後遺症が主で、その他には間質性肺炎、気管支拡張症、肺がん、などがあります。

呼吸不全の診断

一般的には胸部レントゲン写真とCT写真、呼吸機能、血液検査などから総合的に判断します。

呼吸困難の重症度

フレッチャー・ヒュー・ジョーンズ分類

Ⅰ度(正常) 同年齢の健常者と同様に仕事や、歩行や階段の昇降も出来る Ⅱ度(軽度呼吸困難) 平地は同年齢の健常者と同様に歩行できるが、坂や階段は健常者並には昇れない Ⅲ度(中等度呼吸困難) 平地でさえ健常者並に歩けないが、自分のペースなら1km以上歩ける Ⅳ度(高度呼吸困難) 休みながらでなければ50m以上歩けない Ⅴ度 (重度呼吸困難) 会話や衣服の着脱にも息切れがする 治療方法

在宅酸素療法

在宅酸素療法HOT(Home Oxygen Therapy)HOT(Home Oxygen Therapy)と呼ばれるもので、自宅に設置した酸素供給器(酸素濃縮器や液体酸素タンク)から細長いチューブをとおして酸素を吸入します。

酸素療法とは、酸素不足、つまり低酸素血症に陥っている組織細胞に酸素を吸入し、組織細胞が正常に機能する酸素量に保ち低酸素状態を改善する方法です。

生存期間の延長、心臓への負担軽減、症状の緩和といった身体的な効果が第一ですが、安心感が得られたり、外出機会が増えたりといった心理的効果も得られます。鼻マスク式陽圧換気法

鼻マスク(または鼻口マスク)を介して簡便な人工呼吸器を使用し呼吸を補助する方法です。

夜間睡眠中などを中心に使用します。 これにより夜間の炭酸ガス上昇を防ぎ、ひいては日中の炭酸ガス上昇を防ぐことが出来ます。呼吸リハビリテーション

呼吸リハビリテーション上記治療方法治療で、血液の酸素や炭酸ガスの値が是正されるだけでは、日常生活が楽になるとは限りません。呼吸リハビリは、患者さんそれぞれの状態に応じて、生活動作を妨げている要因を評価して、そしてその結果に応じて対処します。

- 呼吸器感染症

「呼吸器感染症」とは?

呼吸器は外からの病原菌が常に入り込む器管です。病原菌の侵入を防ぐために咳、痰の排出、繊毛運動などの防御機構も発達していますが、呼吸器感染症は、病原菌が防御機構を乗り越えて気道から体内に浸入し、増殖して炎症をおこし、咳、痰、発熱、胸痛、呼吸困難などの症状を生じる病気のことをいいます。

主な病原菌はインフルエンザ菌、肺炎球菌、レジオネラ属菌、マイコプラズマ、クラミジア、などです。 感染部位、患者の状態によって病原菌の種類に特徴があり、それぞれに応じた適切な治療が必要となります。 呼吸器感染症は、日常生活で最も頻度の高い疾患であり、特に空気の乾燥する冬に多く発生します。 いわゆる風邪症候群から急・慢性気道感染症、肺炎など、幅広くいろいろな病態を示します。 呼吸器感染症の治療は、まず、起因菌が何であるのかを把握したうえで、その起因菌に合わせた的確な治療を行う必要があります。 そのために細菌検査などが行われますが、実際には急を要することもあり、抗菌薬の選択が重要となります。

呼吸器感染症の予防方法

呼吸器感染症の予防方法一番の予防方法はうがいの励行です。うがいをすることにより、口腔や咽頭に付着した細菌が外へ排出されます。 薬局などで購入出来る殺菌効果のある消毒薬でうがいをするのが効果的です。 帰宅後、寝る前、朝出かける前等こまめに行なうことが必要です。 また、マスクを着用し、飛沫感染を防ぐことも有効です。 予防としてはうがいやマスクの着用が有効ですが、規則正しい生活をして体調を整えることが大切です。 バランスの良い食事も大切で、十分な蛋白質の摂取、適度な糖質や脂質の摂取も必要です。 フルーツや野菜もバランス良く摂取し、ビタミン類も十分に補給しましょう。

- 気管支喘息

「気管支喘息」とは?

気管支喘息とは、アレルギー反応や細菌・ウイルス感染などが発端となった気管支の炎症が慢性化し、何かの刺激で腫れたり痰がでたりして狭くなり呼吸が苦しくなる慢性の病気です。

抗原の吸入、運動、感染、ストレスなどが喘息発作の引き金になります。気管支喘息の原因

代表的なものとして感染説、アレルギー説、精神身体要因説、自律神経失調説、などがあります。

原因は明確にはなっていませんが、近年は喘息症状の原因は気道の炎症と考えられるようになりました。

最近の傾向としては、一時的に発作を止めるその場しのぎの治療よりも、慢性に存在する炎症を治療して発作を起こさせなくする、予防に重点を置いた治療へと変化してきています。

また、喘息を悪化させる要因として、飲酒、ストレス、ウイルス感染、激しい運動、があげられます。

激しい運動や飲酒は、肥満細胞から化学伝達物質を放出させやすくします。

気温の急激な低下や、季節の変わり目などの季節的な要因、たばこや線香など煙の吸入、女性では月経や妊娠なども喘息発作の誘因になります。気管支喘息の症状

気管支喘息の症状多くは「ヒューヒュー」、「ゼーゼー」という喘鳴(ぜいめい)を認め、ひどくなると呼吸が苦しくて横になっていられない起坐〈きざ〉呼吸状態になります。咳や粘着性の強い吐き出しにくい痰も出ます。

症状の程度は患者さんの重症度や治療の状態によって様々で、慢性的な咳、痰だけの軽度の人もいます。

喘息発作は夜間から明け方にかけて起こることが多く、初めはのどがつまる感じがあり、やがて喘鳴がおこり、呼吸が苦しくなってきます。気管支喘息の種類

喘息は、「アトピー型」と「非アトピー型」に分類されます。アトピーとは、ダニなどの空気中の環境抗原に対して、アレルギー抗体を産生する遺伝的な素因です。

アトピー型では、産生されたIgE抗体が肥満細胞上に結合しています。空気中の環境抗原が気道に吸入されると、肥満細胞上でⅠ型のアレルギー反応が起こり、肥満細胞から化学伝達物質が放出されて喘息反応がおこります。

非アトピー型では、環境抗原以外の原因で喘息が起きます。慢性の気道炎症があることや、気道過敏性が亢進することに関しては、アトピー型と非アトピー型では差がないと考えられています。気管支喘息の治療方法

以前は気管支拡張薬の使用が治療の主体でしたが、前述のように喘息が慢性の気道炎症から起こることがわかり、最近は抗炎症作用が強く副作用の少ない吸入ステロイド薬が中心になってきています。

喘息治療のゴールは、副作用がない薬と量で喘息症状をなくして、日常生活に支障がないよう呼吸機能を正常に保つことです。 急におこる喘息発作を気管支拡張薬で抑えることも大切ですが、根治的観点から、ふだんから吸入ステロイド薬を中心とした治療をきちんと行い、炎症を改善して発作自体を起こさないようにすることが大切です。

また、喘息には精神的な要因も関係していることも多く、心身症としての側面もあります。

そこで、心身のリラックスを図る自律訓練法を中心とした精神療法なども行われています。 - 肺気腫

「肺気腫」とは?

酸素と炭酸ガスの交換を行っている「肺胞」の組織が壊れ、肺にたまった空気を押し出せなくなる病気です。

肺胞と呼吸細気管支が拡張して破壊される疾患で、肺胞と肺胞との間の壁が壊れると、いくつもの肺胞が弾力性を失ったひとつの袋のようになります。こうした肺胞の集まり(気腫性嚢胞)がたくさんできた状態を肺気腫といいます。

肺気腫になると肺胞が破壊され、その数が減り、肺がスカスカの状態になります。

正常な肺胞が減少し、呼吸面積が減少するため、肺でのガス交換に不都合が生じます。

なお、肺気腫の患者の多くは慢性気管支炎を伴っており、その場合「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」という病名が付けられます。肺気腫の原因

肺気腫の原因一番の原因はタバコです。ただ、肺気腫はタバコを吸っている人がすべてなる病気ではありません。

タバコで肺胞が壊れやすい人がタバコを吸い続けると肺胞は段々と壊れてきます。

いったん壊れてしまった肺胞は残念ながら元には戻りません。

また、喫煙に遺伝子的な要因が重なって発症すると考えられています。

生活環境下の大気汚染等が原因になることもあります。肺気腫の症状

息切れ、咳、痰、痩せが、主たる症状です。息切れは、季節変動や、日内変動がそれほど著しくなく、体動時に強くなり、休むと改善します。

咳は、肺気腫に感染症を伴ったり、肺性心になったときなど、急性増悪の時に多く認められます。

痰は、慢性の気道炎症により過剰になった、気道分泌物によるものですが、咳と同じく急性増悪の時に多く認められます。肺気腫の診断

一般的には胸部レントゲン写真とCT写真、呼吸機能、血液検査などから総合的に判断します。

肺気腫の治療方法

肺気腫の治療方法治療の第一は禁煙です。禁煙なくしては肺気腫の治療をいくら行っても効果がありません。

また、肺気腫によって、嚢胞化した細胞を元に戻すことは出来ません。そのため、肺気腫と診断された場合は、今後の症状進行を防ぐことと症状の緩和が選択されます。

発症初期は気管支拡張薬や、気道のクリーニングのために痰を切れやすくする薬を内服して治療します。

息切れのため、運動がおっくうになりがちですが、適度の運動は必要です。

気道や肺の感染症、肺性心などを合併すると、呼吸苦が増悪します。

呼吸困難感が強くなった場合には、抗生物質の点滴や、利尿剤など、原因に見合った治療が行われます。

場合によっては酸素の吸入が必要になる場合もあります。

肺気腫の治療方法進行期には呼吸リハビリや自律訓練によるリラクゼーション、適度な運動を続けてください。

それでも呼吸苦が続くようなら、在宅酸素療法が必要なこともあります。 - 間質性肺炎

「間質性肺炎」とは?

肺の間質(肺の空気が入る部分の肺胞を除いた部分)を中心に炎症をきたす疾患です。

肺炎は気管支もしくは肺胞の炎症であり、その多くはウィルスや細菌などの病原微生物の感染によるものですが、間質性肺炎の場合は、肺胞壁や支持組織から成る間質に生じる原因不明の炎症であり、一般の肺炎とは異なった症状や経過を示します。

炎症が進むと肺胞の壁の部分が厚くなり、肺胞の形も不規則になって、肺全体が固くなります。

その結果、肺のふくらみが悪くなり、肺活量が低下すると同時に、酸素の吸収効率も悪くなり、息苦しくなったり、咳が出たりします。「特発性間質性肺炎」とは?

間質性肺炎の中で、原因の不明な慢性的に経過する疾患を特発性間質性肺炎といいます。

肺線維症という呼び方もあります。

特発性間質性肺炎は、急速に進行し予後が不良な劇症型から、何年にもわたってほとんど変化の見られないものまで、幅の広い病態を含んでいます。

また、50才以上の人に多く、女性よりも男性のほうが多いようです。

原因不明の炎症が肺胞壁に起こり、結合組織やコラーゲンなどが増加し、肺胞がどんどん固くなり、肺胞での酸素と炭酸ガスの交換が出来なくなり、呼吸困難になります。間質性肺炎の原因

膠原(こうげん)病、薬剤、じん肺、放射線、ウイルスなどの微生物など多様です。

間質性肺炎の症状

息切れ、呼吸困難、咳が主な症状です。咳は多くの場合、痰を伴わない、乾いた咳が出ます。

症状の進行速度は間質性肺炎の種類により、特殊な病型を除いて、息切れや咳などの症状が出はじめて、日常生活に支障を来たすようになるまで数年程度かかります。間質性肺炎の診断

一般的には胸部レントゲン写真とCT写真、呼吸機能、血液検査などから総合的に判断します。

間質性肺炎の治療方法

喫煙は間質性肺炎の直接の原因とは考えられていません。しかし、病態を悪化させるのは確実ですので禁煙が必要です。

「特発性間質性肺炎」については、未だに治療法が確定していないのが現状です。

経過観察しながらステロイド剤と免疫抑制剤を使用するのが一般的です。 - 膠原病に伴う肺疾患

「膠原病」とは?

膠原病とは、細胞と細胞を結びつける組織に炎症が起きる病気の総称です。

全身性エリテマトーデス、強皮症、関節リウマチ、多発性筋炎/皮膚筋炎、シェーグレン症候群などが膠原病に含まれます。

膠原病によっておこる肺の変化は膠原病肺とも呼ばれます。

間質性肺炎の原因にもなります。症状

咳、痰、息切れ、喘鳴、発熱、胸痛などが主な症状です。

治療方法

経過観察しながらステロイド剤と免疫抑制剤を使用するのが一般的です。

- サルコイドーシス

「サルコイドーシス」とは?

肺にサルコイド結節が存在する疾患ですが、肺門リンパ節や縦隔(じゅうかく)リンパ節にも同時にサルコイド結節が多く合併します。

サルコイドーシスは、肉芽腫という炎症細胞の蓄積がみられることが特徴です。

最初は片方の肺に生じますが、肉芽腫はリンパ節、両方の肺、そして肝臓や、眼、などにも形成されます。

まれに脾臓、腎臓、心臓、関節、骨、骨格筋、神経系にも形成されます。

肉芽腫はやがて完全になくなるか、瘢痕化した組織になります。サルコイドーシスの原因

現在正確な発症原因はわかっていません。感染症もしくは免疫系の異常反応によって発症するのではないかと考えられています。

また、遺伝的な要素が重要という可能性もあります。サルコイドーシスの症状

病変のある部位や範囲によって大きく異なります。

患者の約3分の1に、鈍い胸痛、全身のけん怠感、発熱、疲労感、関節痛、体重の減少などの症状がみられます。

サルコイドーシスは皮膚にも影響を及ぼし、すねの上に、ふくれて圧痛のある赤いしこりが出来て、発熱や関節痛を伴うこともあります。

また、患者の約70%は肝臓に肉芽腫がみられ、10%未満の患者で、肝臓が腫大します。

他には患者の15%で眼の異常がみられ、充血、痛み、視力低下が起こります。

狭心症や心不全、尿崩症、腎不全など、他の臓器への影響もみられます。サルコイドーシスの診断

一般的には胸部レントゲン写真とCT写真、組織採取による検査、気管支鏡検査などです。

サルコイドーシスの治療方法

肺のサルコイドーシスは、3分の2近くが自然に改善するか完全に治ります。重篤な症状の場合は、ステロイド薬を投与して抑えます。

病態の慢性化や進行がみられるのは10〜30%です。

胸部のリンパ節腫大や広範囲の肺の炎症は、数カ月から数年で消失します。

4~7%の患者では、病初期に肺以外の心臓、神経系、眼、肝臓などに重い症状が現れます。 - 胸膜炎

「胸膜炎」とは?

「胸膜」とは、肺の表面をおおう臓側(ぞうそく)胸膜と、胸壁、横隔膜(おうかくまく)、縦隔(じゅうかく)をおおう壁側(へきそく)胸膜からなっています。

肺の表面を覆っている胸膜が炎症が起こす病気が「胸膜炎」です。

胸膜炎は、それ自体で発症することは少なく、がんや結核、肺炎などの後に発症することがほとんどです。胸膜炎の原因

肺結核、肺炎、肺がんなどをすでに発病しており、腫瘍や炎症が胸膜を刺激することで起こります。

肺疾患だけでなく、肝硬変や心不全、石綿(アスベスト)など、胸膜を刺激するものによって起こる場合もあります。胸膜炎の症状

突然起こる胸の痛み(胸膜炎痛)があります。痛みは、何となく感じる不快感から激しく刺すような痛みまでさまざまです。

また、胸膜腔に水が溜まり(胸水)、胸膜腔が膨らんで心臓や肺を圧迫し、発熱や胸痛、咳、息切れなどが起こってきます。

胸水が多くなると、呼吸困難をきたすこともあります。

咳、痰、激しい動悸などの症状が現れ、発熱や悪寒、全身倦怠感といった症状も出てきます。胸膜炎の診断

一般的には胸部レントゲン写真とCT写真、組織採取による検査、などです。

胸部レントゲンで胸膜炎が認められない場合でも、胸膜腔に少量の液体がたまっていることが確認出来ます。

聴診器をあてると、胸膜摩擦音と呼ばれるものが前後にこすれ合うような音が聞こえます。胸膜炎の治療方法

結核性では抗結核剤の投与を行ない、肺炎や感染に随伴する胸膜炎では有効な抗生剤の投与を行ないます。

心不全のときは強心剤、がん(がん)性胸膜炎では放射線、抗がん剤、免疫療法などを使用します。

胸水の貯留が多い場合には、持続的に胸水を排除するために、胸腔にチューブを入れる胸腔ドレナージを行ないます。

胸腔にうみが貯留した膿胸の場合には、3カ月以内であれば胸腔ドレナージを行い、それ以上に経過した場合には胸腔鏡下での手術が必要となることもあります。 - 気胸

「気胸」とは?

「気胸」とは、気胸とは肺や気管支、食道、胸壁などの損傷により空気が肺以外の胸腔へ入り込んだ状態をいいます。

特に肺に穴があいて空気が胸腔に貯留したものを(自然)気胸といいます。

10代後半~30代に多く、長身でやせて胸の薄い男性に多く発生し、発症者の約70%は喫煙者です。

また、一度発病したら一旦治ってもまた再発してしまう確率が高いのが特徴です。気胸は原因によって①自然気胸、②外傷性気胸、③医原性気胸に分けられます。

①自然気胸

気腫性のう胞の破裂によって生じる自然気胸、他の肺疾患に続発して起こる続発性気胸に分けられます。 若年者の自然気胸は、肺の一部にできた肺のう胞が破裂して起こるもので、約5対1の割合で男性に多くみられます。 それに対して続発性気胸は、高齢者に多くみられます。 高齢者の気胸は、COPD(慢性閉塞性肺疾患)や結核治癒後の後遺症として気腫性肺のう胞症に合併するものが多いのが特徴です。②外傷性気胸

胸部の強い圧迫や、折れた肋骨で肺が傷ついて起こります。

③医原性気胸

経皮肺生検、鎖骨下静脈穿刺(せんし)、経気管支肺生検などに引き続いてみられることがあります。

気胸の症状

急に起こる胸痛、乾いた咳、呼吸困難が特徴的な症状です。

緊張性の気胸は胸腔内にもれた空気が逃げ場を失い、心臓や反対側の肺を圧迫し、チアノーゼ、不整脈、血圧低下などにつながり、危険な状態に陥ることもあります。気胸の診断

胸部レントゲン写真で血管影を伴わない空虚な領域は気胸と疑われます。

気胸の治療方法

軽度で症状がなければ、入院しないで安静にして自然治癒を待ちます。

重症度によっては胸腔ドレナージを行ったり、胸腔鏡下での手術を行います。

当院での胸腔鏡下手術は、手術時間平均20分、術後翌日の退院がクリニカルパスとなっております。 - のう胞性肺疾患

「のう胞性肺疾患」とは?

肺内に異常な量の気腔として形成された病気です。肺気腫と異なり肺組織の破壊はみられません。

のう胞性肺疾患には、炎症や瘢痕などにより胸膜の近くに発生する「気腫性肺のう胞」と、肺の形成過程での異常により発生する「気管支性のう胞」とがあります。気腫性肺のう胞

気腫性肺のう胞とは、肺内の異常に拡大した気腔病変のことで、胸膜直下にみられる気腫性のう胞や、片肺の3分の1以上を占める巨大気腫性のう胞などがこれに属します。

気腫性肺のう胞は一般的には症状はなく、壁が厚く比較的大きなのう胞であれば胸部X線検査で検出されますが、検診などの胸部X線検査などで偶然見つかるケースが主です。

のう胞が発達し巨大となり、残存する健常肺が圧迫され縮小した場合には、呼吸困難などを発症します。

また、感染の合併やのう胞の破綻により気胸が発生することもあります。

治療に関しては、感染症を合併している場合には、抗菌薬や去たん薬を使用します。

肺の機能障害をもたらす巨大気腫性のう胞は外科的切除の対象となります。気管支性のう胞

気管支のう胞は、そのほとんどが先天性です。

縦隔内にある縦隔気管支のう胞は少なく、肺内に発生する肺内気管支のう胞が下葉によくみられます。

また、心臓、肺、心膜、胸膜、食道、横隔膜などの異常を伴うことがあります。

一般的には症状はなく、検診などの胸部X線検査などで偶然見つかるケースが主です。

症状のみられる場合には、のう胞に近い臓器が圧迫されることのよって発生する症状か、のう胞内に生じた感染による症状です。

気管支が圧迫されると、呼吸困難やせき、喘鳴がみられ、気管支炎の症状が頻繁に起こったり、時には無気肺に至ることもあります。食道の圧迫では、嚥下障害がみられます。

治療は原則的には外科的に切除します。 - 縦隔腫瘍

「縦隔腫瘍」とは?

「縦隔」は特定の臓器の名称ではなく、胸膜によって左右の肺の間に隔てられた部分を指し、心臓、食道、胸腺、リンパ節、大血管、気管、神経節などの臓器が存在する場所のことです。

縦隔腫瘍とはこれらの縦隔内の臓器に発生する腫瘍の総称です。

発生年齢も多様で、小児から高齢者まで発症し、悪性度も良性から悪性(がん)まで多様です。

縦隔の中で発生する部位によって特徴があります。- 前縦隔:胸腺腫、胸腺がん、胸腺のう胞、胚細胞性腫瘍、リンパ性腫瘍など

- 中縦隔:気管支のう胞、リンパ節腫大(サルコイドーシスなど)、心膜のう胞、リンパ性腫瘍など

- 上縦隔:甲状腺腫、神経原性腫瘍、リンパ性腫瘍、心膜のう胞など

- 後縦隔:神経原性腫瘍、気管支のう胞、食道のう胞など

縦隔腫瘍の症状

縦隔腫瘍は、多くの場合無症状で、検診や他の病気の検査中に発見されることがほとんどです。

しかし腫瘍が周りに拡がると、せき、喘鳴、呼吸困難、胸痛、肩痛、嚥下障害などがみられます。縦隔腫瘍の診断

一般的には胸部レントゲン写真とCT写真、MRI、組織採取による検査、などです。

縦隔腫瘍は他の臓器の影と重なるため胸部X線正面写真による発見は難しく、胸部CTによる偶然の発見、また圧迫症状が出るほどに巨大化してみつかることが多いです。縦隔腫瘍の治療方法

縦隔腫瘍は組織の種類が様々で、その種類によって治療法もそれぞれ異なっています。

縦隔腫瘍の多くは、内視鏡手術(胸腔鏡下摘出術)を行います。

悪性腫瘍(がん)では、腫瘍の組織型により、手術、化学療法、放射線治療のいずれか、または組合せが用いられます。 - 膿胸

「膿胸」とは?

胸膜が炎症を起こし胸膜内にうみがたまった状態をいいます。細菌性肺炎、胸腔内手術後に続いて起こるのが特色です。

症状の期間によって急性膿胸、慢性膿胸(3カ月以上)に分けられます。

また、菌の種類によって結核性、化膿性、真菌性膿胸に分けられます。急性膿胸

症状の期間が3カ月未満の膿胸を指します。

悪寒を伴う高熱、咳、胸痛、呼吸困難が主な症状です。

もし徐々に熱が出て体重が減るという症状が表れた場合は、結核菌が原因と考えられます。慢性膿胸

症状の期間が3カ月以上の膿胸を指します。慢性膿胸はほとんどが結核性膿胸です。

必ず目立つ症状が表れるとは限らず、人によっては全く自覚症状がない場合もあります。

慢性膿胸は内科的治療のみでは治癒させることが困難で、多くの場合外科的治療が必要になります。

基質化して厚くなった胸膜の剥皮術や、膿胸腔を縮小、閉鎖するための胸郭形成術が行われます。膿胸の診断

一般的には胸部レントゲン検査、胸腔穿刺、細菌検査、胸部CT検査などで診断します。

まず胸部レントゲン検査による撮影を行い、胸水がたまっている像がみられれば膿胸が疑われます。

次に、胸腔穿刺により採取した胸水が膿性であったり、細菌検査により胸水から菌が検出されたりしたら診断確定となります。

胸部CT検査は、胸部エックス線検査で膿胸が疑われた場合に行う検査ですが、膿の量や膿がたまっている場所を調べたいときにも役立ちます。膿胸の治療方法

カルバペネム、クリンダマイシンといった抗菌薬を使用します。

また、全身的な抗菌薬の投与と同時に、胸腔内の膿性胸水を排除することが重要になります。

胸腔内にチューブを留置し、持続的に排液する胸腔ドレナージを行います。

また、急性膿胸の多くは、胸腔鏡下膿胸腔掻爬術を行うことで早期改善を計ります。 - 胸部外傷

胸部外傷は大きく分けて「穿通性外傷」と「非穿通性外傷」に分類されます

「穿通性外傷」はナイフや包丁などによる刺創が多く、「非穿通性外傷」は交通事故、転落、重量物の胸部への落下などです。

胸壁損傷、肺損傷の順に多くみとめられます。

心・大血管、気管・気管支、横隔膜などの損傷頻度はそれほど高くはありませんが、逆にそれらの臓器が損傷された場合は重症になります。

鋭的頸部食道損傷以外の食道損傷はまれです。 - 肺良性腫瘍

肺良性腫瘍は原発性肺腫瘍の2~7%とされ、比較的稀な疾患です

この中には気管支肺胞系に由来する新生物から、過誤腫および腫瘍類似病変も含まれ、組織学的には多種多様です。

肺良性腫瘍には「上皮性腫瘍」「軟部腫瘍」「中皮組織腫瘍」などがあります。 - 睡眠時無呼吸症候群検査

「最近いびきがひどい…。」「朝起きたら体がだるい…。」「一日中眠気がする…。」

それは「睡眠時無呼吸症候群」かもしれません!!

「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」とは?

無呼吸(睡眠中に10秒以上の呼吸が停止する状態)が1時間に5回以上繰り返される)病気です。SASは生活習慣病と密接に関係しており、糖尿病や脳卒中、高脂血症の原因になったり、放置しておくと生命の危険に及ぶこともあります。また、SAS特有の眠気は居眠り運転など交通事故につながる危険もありますので、早期に適切な治療をすることが大切です。こんな症状に心当たりはありませんか?

眠っている時

- いびきをかく

- 呼吸が乱れる

- 息苦しくて目が覚める

- 目が覚めて何度もトイレに行く

起きている時

- 眠気や倦怠感

- 体を動かす時に息切れする

- 集中力、記憶力が低下する

- 性欲が減退した

「症状」について

気道が狭められるということは、体内に取り込まれる酸素が少なくなり、換気機能の低下によるさまざまな悪影響があらわれてきます。

寝不足による倦怠感、集中力や記憶力の低下、目覚めが悪い、だるい、居眠り、といった症状が起こります。

また、体内の酵素が不足して二酸化炭素が増加すると、血液が酸性になり、血液中のブドウ糖の量を調整しているインスリンの分泌が悪くなります。これは糖尿病の第一歩です。循環器や呼吸器にも負担がかかるので、高血圧症や不整脈、脳血管障害を引き起こしたり、心筋梗塞、心不全、また突然死を招くこともあります。睡眠時無呼吸症候群「症状」について

また、年齢を重ねることによって、喉粘膜が老化して振動しやすくなっていきます。

加齢によるいびきは防止するのが難しいですが、肥満によるいびきは、生活習慣の改善で予防することが出来ます。「いびきが気になるという人」は、まずは正しい生活習慣を行えるようにしていきましょう。喉や鼻が原因で起きるいびきは毎日の生活習慣を見直すことで改善できますが、場合によっては重大な病気の初期段階である場合があるので注意する必要があります。脳卒中や脳梗塞といった病気は大きないびきを伴う場合があるので、今までしていなかったいびきを突然かき始めたりする場合は要注意です。

上記のように、「いびき」といっても原因は様々で、痛みなどを伴わないからといって決して放置していてよいものではありません。今までたかがいびきと軽く考えていた人は、脳血管障害などの早期発見にも繋がると考えて、より気をつけるようにしていきましょう。

「検査」について

睡眠時無呼吸症候群「検査」について「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」を確定するためには、ポリソムノグラフィーという検査を行います。

病院に1泊入院していただき、睡眠状態(眠りの深さや睡眠の質)と呼吸状態を同時に測定します。脳波や心電図、胸部・腹部の動き、鼻からの気流、動脈血中の酸素の量を連続して計測し、その結果をもとに医師が判断します。体に電極やセンサーなどをつけて行いますが、決して痛い検査ではありませんので、ご安心ください。

「検査当日の流れ」について詳しくは外来診察時にご説明します。

入院の流れ

- 入院当日は午後5時までに入院受付を済ませてください。病棟にご案内致します。

- 6時頃夕食をとっていただきます。

- 午後8時くらいから、睡眠ポリグラフ検査装置の装着が始まり、9時くらいに就寝となります。なお、睡眠剤を常用している方は、入院時に看護師にお伝えください。

- 翌朝7時頃、装置を取り外し、朝食をとっていただきます。

- 9時半くらいに帰宅可能です。都合により早い退院を希望される方はお申し出ください。

※入院後は浴室の使用が出来ませんので、入浴は済ませてご来院ください。

「費用」について

当院での睡眠時無呼吸検査は、1泊2日の入院で行っております。

検査料、入院個室料、食事代など含め、3割負担の方で3万円前後です。外来

呼吸器内科では、「睡眠時無呼吸症候群検査」を行っております。症状に心当たりのある方は呼吸器内科までお気軽にお問合せください。

「睡眠時無呼吸症候群検査」は予約制です。 まずは外来診療をご予約の上、受診ください。診療時間

- 火曜日 午前8:30~12:00

- 木曜日 午前8:30~12:00

- 金曜日 午後1:30~ 4:00